Zehn Jahre Seenotrettung auf dem Mittelmeer

Zehn Jahre zivile Seenotrettung auf dem zentralen Mittelmeer – ein Grund zum Feiern? Ein Festtag im traditionellen Sinne ist es keineswegs, denn dieses Jubiläum erinnert unweigerlich an die anhaltende humanitäre Katastrophe, die Millionen Menschen auf eine der gefährlichsten Fluchtrouten der Welt zwingt. Das Mittelmeer ist dadurch zu einem Massengrab geworden, ein trauriges Zeugnis der tödlichen Konsequenzen europäischer Abschottungspolitik. Erfahre hier mehr über die Anfänge und Herausforderungen der zivilen Seenotrettung.

Wie alles begann: Eine Bewegung aus der Zivilgesellschaft

Die zentrale Mittelmeerroute ist seit den 2000er Jahren eine der wichtigsten Migrationsrouten nach Europa. Seit 2011 kam es vermehrt zu Rückführungen nach Libyen und Schiffsunglücken. Als Reaktion startete Italien 2013 die staatliche Operation Mare Nostrum.

Erfahre in diesem Video mehr über die Hoffnung, die die Gründung von SOS Humanity antrieb und warum diese heute immer noch aktuell ist:

2014 wurde Mare Nostrum mangels EU-Finanzierung eingestellt und durch eine Frontex-Grenzschutzmission ersetzt. Die Staaten kamen ihrer völkerrechtlichen Pflicht zur Seenotrettung nicht nach. Die Folgen waren fatal: 2015 kamen in einem Schiffsunglück schätzungsweise 700-900 Menschen ums Leben. Menschen aus der Zivilgesellschaft begannen selbst zu handeln und Leben zu retten: Das war die Geburtsstunde von SOS Humanity und anderen zivilen Seennotrettungsorganisationen.

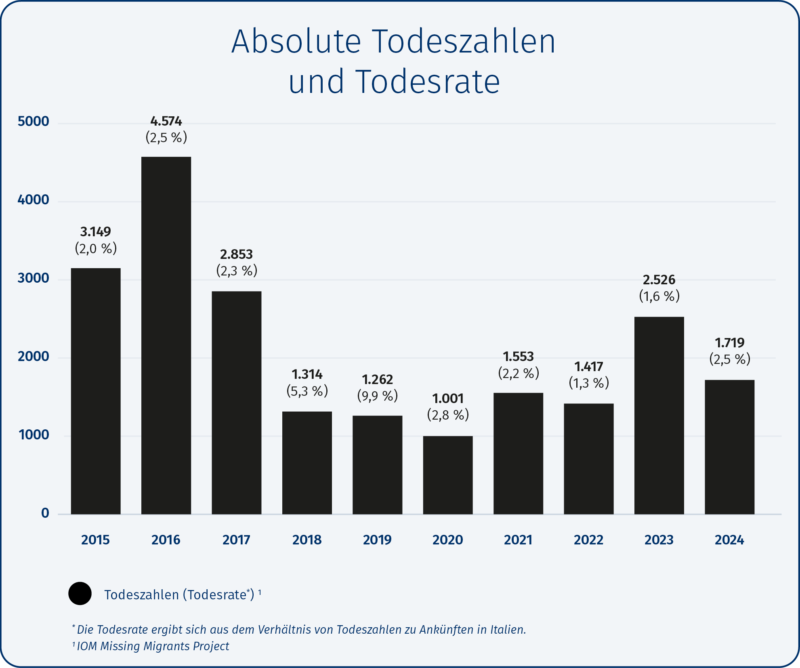

Durch die starke Einschränkung der Migration über die Balkanroute und das EU-Türkei-Abkommen 2016 verlagerten sich die Fluchtbewegungen. Dies führte zu einem drastischen Anstieg der Todeszahlen auf der zentralen Mittelmeerroute (siehe Abbildung 1). Die sogenannte „Flüchtlingskrise“ offenbarte sich somit als eine Solidaritätskrise der EU-Staaten.

Politische Behinderung statt Unterstützung

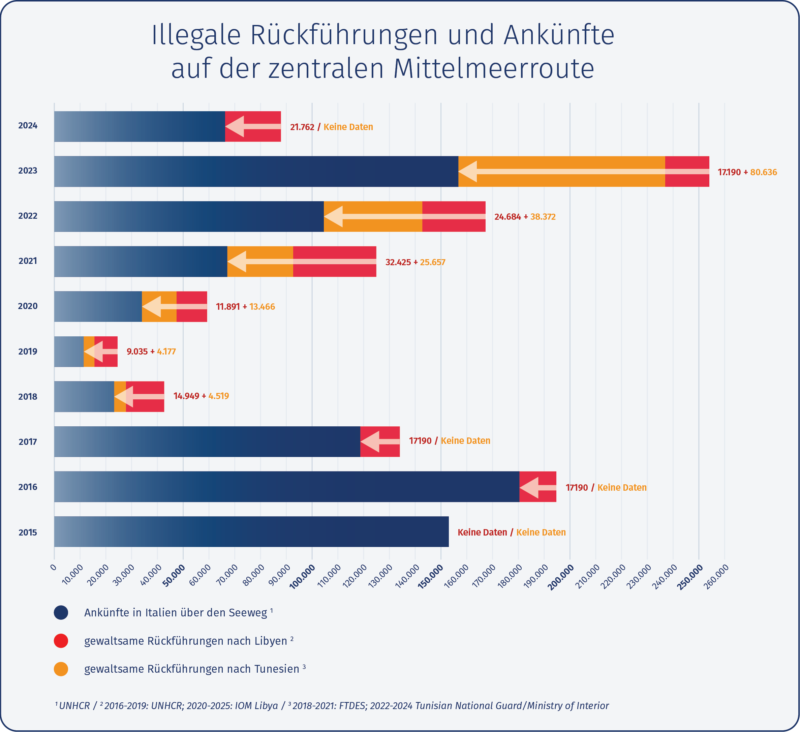

Anfang 2017 eskalierte die europäische Abschottungspolitik. Zwar hatte die EU bereits 2016 erste Ausbildungen für die sogenannte libysche Küstenwache finanziert, doch die Unterzeichnung der Erklärung von Malta war ein einschneidender Wendepunkt: Hierin forcierte die EU ihre finanzielle und materielle Unterstützung der sogenannten libyschen Küstenwache maßgeblich. Dies legte den Grundstein für systematische Rückführungen nach Libyen, wo Flüchtenden Folter und schwerste Menschenrechtsverletzungen drohen.

Italien führte restriktive Verhaltenskodizes für NGOs ein, während Frontex die Grenzkontrollen ausbaute. Es folgten Festsetzungen von Schiffen und Kriminalisierungsversuche gegen Seenotretter*innen, denen unrechtmäßig Beihilfe zur illegalen Einwanderung vorgeworfen wurde.

Die systematische Behinderung durch geschlossene Häfen wurde Ende 2022 durch die Praxis der weit entfernten Häfen ersetzt. Die Situation verschärfte sich 2023 durch das Piantedosi-Dekret und 2024 durch die Erweiterung, das Flussi-Gesetz, die beide zu weiteren Festsetzungen von Rettungsschiffen führten und die Seenotrettung weiterhin massiv einschränken. Bei mehrfachen Verstößen gegen die Dekrete droht eine Beschlagnahmung des NGO-Schiffs.

Kursänderung in Sicht?

Während weitere Kriminalisierungsversuche ziviler Seenotretter*innen, etwa durch das deutsche Rückführungsverbesserungsgesetz 2024 und die Untergrabung des Asylrechts durch die GEAS-Reform, die Lage zuspitzen, bleibt ein staatlich koordiniertes Seenotrettungsprogramm weiterhin aus. Doch wir werden uns weiter für eine Welt einsetzen, in der niemand auf der Flucht ertrinken muss!